昨日は、ひな祭りでしたね。

うちも昔は7段のひな壇が飾ってあったけど、今は、お内裏様とお雛様の二人だけですね。

キャラメコーンのお内裏様バージョンもらった。

裏みたら、お雛様バージョンもあるらしい。

裏みたら、お雛様バージョンもあるらしい。

一緒に買わせて売上アップを狙ってるわけですか。単品ではあるけど、セット売りですな!

そんな高くないだろうから、せっかくだからセットで買ったりしちゃうよね✨

パッケージを変えるだけだからね。上手やな〜( ´∀`)

さて、前回の続きですが、

土壌診断してみた!!

3回にわけて、深さ60cmまで掘ったこの穴。

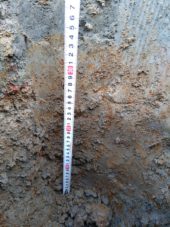

近くから撮ってみると、

上から25cmくらいはこんな感じ。

0〜15cmは作土層。ここくらいまでは、稲の根が結構ある。

この辺から下にいくにつれ硬くなってきてた

20cmから色が灰色に。青がかった灰色っぽい。

この青灰色の層を指で強く押しても、少し凹む程度で硬い。

この層の上まで、稲の根はきてた。稲の根は、40cmくらいは伸びるらしいけど、うちは20cmまでしか伸びてない。硬くて伸びきれないんだろうな。

青がかっているのは”グライ化作用”といって、水分が多く還元状態であり鉄分が青灰色に着色しているかららしい。

実は、この青灰色の層の下は、めっちゃ硬い( ´Д`)y

指で押しても、跡形がつかないクライマックスシリーズ(´・Д・)」!

恐らく、ここの排水が悪くて、グライ層ができてる。(素人見解😅)

土を指先でこねてみた。

これが、簡易的な土性の調べ方。これ以上細くしようとすると、まとまらないくらいまでこねる。

”土性”とは砂と粘土の割合。

砂:排水性は◯ 保肥力は×

粘土:排水性は× 保肥力は◯

一番良い土性は、壌土といって鉛筆くらいの太さになるらしい。(それ以上細くしようとすると、まとまらない)

これは、マッチ棒くらいだから埴壌土かな。

次に20cm〜60cmの写真がこれ。

青灰色層のめっちゃ硬い層を過ぎると、簡単に掘れた。

もう、ザックザク。

ザックザク。

そう、砂。

『粘土とは違うのだよ、粘土とは』

指先でこねてみても、

まとまらない。

ザラザラしてるし、砂土だな。

砂だから、排水性は良いはずなんだけど、結構水分あるな。

もしかしたら、もっと掘れば地下水が出てくるのかもしれない。

また今度、深く掘ってみるか。

褐色になっているのは、還元状態の鉄が酸化されて褐色になっているらしい。

どこから酸素がくるのかわからないけど。水??

前回も書いたけど、

「アスパラガスは、排水性の良い圃場で作るのが条件」

うちのは、30cmくらいまでは悪いけど、その下は良い(多分)。

30cmまでをどうにかして排水を良くしたい。

その対策として検討しているのが、

・耕盤(硬い層)を破砕する作業機

サブソイラ、プラソイラ、ハーフソイラ、パラソイラ

・緑肥(中でも物理性を改善する種類)

セスベニア、ヘアリーベッチ、ヘイオーツ

この2つを使って物理性を改善していければと思ってます。

今年の夏に、早期米の収穫が終わったら、

サブソイラをかけて、セスバニアを植えようと計画中。

(ブログ書きました→クリック)

さてさて、どうなります事やら。

では、また次回!!

サブソイラにセスバニア…

馴染みのない言葉(O_O)

ググってみたよ

作物作るってのは、

意外と知らない事が多いのねヽ(´▽`)/

土を作るための植物があるとは!

勉強になりまーす✌︎(‘ω’✌︎ )

そうなんだよね。

たくさん勉強しまっす!!